La Revolución Francesa fue un evento que transformó profundamente la historia de Europa, pero sus raíces pueden rastrearse hasta la Reforma Protestante. En cierto sentido, la Reforma sembró la semilla de la revolución al desafiar la autoridad de la Iglesia y abrir la puerta a una nueva relación entre la religión y el poder político.

Mientras que la Reforma Protestante fue, en su origen, una revuelta contra la autoridad de la Iglesia, eventualmente tocó aspectos doctrinales y, en su versión luterana y calvinista, también tuvo profundas implicaciones políticas. Lutero encontró apoyo entre los nobles alemanes, mientras que Calvino estableció una especie de dictadura teocrática en Ginebra. Al mismo tiempo, aparecieron iglesias nacionales, autónomas de Roma, como en el caso de Inglaterra, donde Enrique VIII rompió con el Papa por razones personales y políticas. Estos cambios fueron debilitando la unidad política y religiosa de Europa, preparando el terreno para futuras revoluciones.

La Ilustración y la Revolución Francesa

Con la llegada de la Edad Moderna, el pensamiento filosófico evolucionó hacia un racionalismo que enfatizaba la razón humana como la única fuente de conocimiento. Esto culminó en la Ilustración, un movimiento que no solo buscaba transformar la sociedad a través del conocimiento, sino también redefinir la relación entre el ser humano y la religión. Filósofos como Rousseau introdujeron ideas como el «buen salvaje», que negaba la realidad del pecado original, mientras que el deísmo redujo a Dios a un simple «relojero» que no intervenía en el mundo.

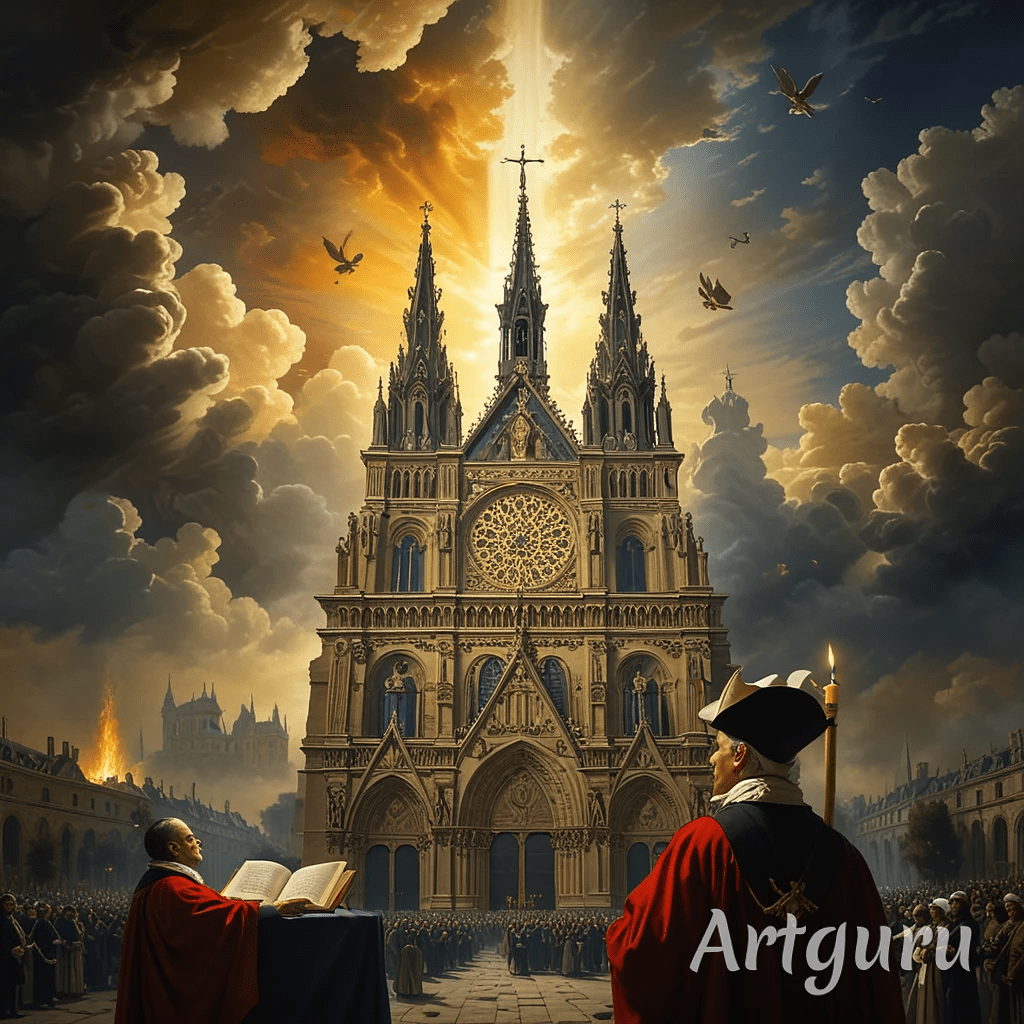

La Revolución Francesa, inspirada por estos principios, no solo fue una revuelta política y social, sino también un ataque directo a la Iglesia. Durante el punto más radical de la revolución, se llegó a instaurar el culto a la «Diosa Razón» en la catedral de Notre-Dame, eliminando el calendario cristiano y persiguiendo clérigos. Sin embargo, esta revolución, que prometía una utopía de libertad e igualdad, derivó en el «Reinado del Terror». Finalmente, tras la caída de Robespierre y el ascenso de Napoleón, Francia volvió a instaurar una monarquía, mostrando la incapacidad de la revolución para sostener un nuevo orden estable.

El Legado de la Revolución y su Influencia en la Iglesia

A pesar de que la Revolución Francesa y la Ilustración han sido superadas en muchos aspectos, sus postulados siguen vigentes en algunas corrientes dentro de la Iglesia Católica. La idea de que lo moderno es superior a lo tradicional, el racionalismo extremo y la intención de «democratizar» la Iglesia han sido promovidas por ciertos sectores progresistas.

El Concilio Vaticano II fue un intento de responder a la modernidad y a los retos que esta presentaba para la Iglesia. Sin embargo, mientras algunos lo interpretaron como una renovación dentro de la Tradición, otros lo vieron como una revolución interna. De hecho, el cardenal Léon-Joseph Suenens comparó el Concilio con la Revolución Francesa al decir que fue «1789 en la Iglesia». Esta comparación es significativa, pues refleja la percepción de que algunos sectores del Concilio quisieron llevar a cabo una ruptura con el pasado en lugar de una reforma orgánica.

Benedicto XVI insistía en que el Vaticano II debía ser entendido bajo una hermenéutica de la continuidad, es decir, como una evolución armoniosa dentro de la historia de la Iglesia, sin perder la esencia del depositum fidei. Sin embargo, algunos grupos progresistas han interpretado el Concilio como un mandato para cambiar la doctrina y las estructuras de la Iglesia en nombre de la modernidad. Esto ha llevado a tensiones internas y a una crisis de identidad en algunos sectores eclesiales.

Conclusión: Renovación sin Ruptura

La historia nos enseña que los cambios radicales, cuando se basan en una ruptura con la Tradición, tienden a generar inestabilidad y conflictos. La Revolución Francesa, que buscaba una sociedad basada en la razón y la igualdad, terminó en el caos y la restauración de una monarquía. De manera similar, dentro de la Iglesia, algunos han promovido una interpretación del Vaticano II que busca destruir estructuras y adoptar acríticamente los principios de la modernidad.

Lo sensato no es rechazar el progreso ni negar los cambios necesarios, sino integrarlos dentro de la Tradición, sin traicionar la esencia de la fe. La verdadera renovación no se basa en demoler lo antiguo, sino en fortalecer lo que es perenne, adaptándolo de manera fiel y prudente a los nuevos tiempos. Solo así la Iglesia podrá seguir siendo faro de verdad en medio de un mundo que cambia constantemente.

![]()

Deja una respuesta