He aprendido a amar mi celda: lecciones de silencio, soledad y transformación interior

He Aprendido a Amar Mi Celda: El Silencio que Enseña

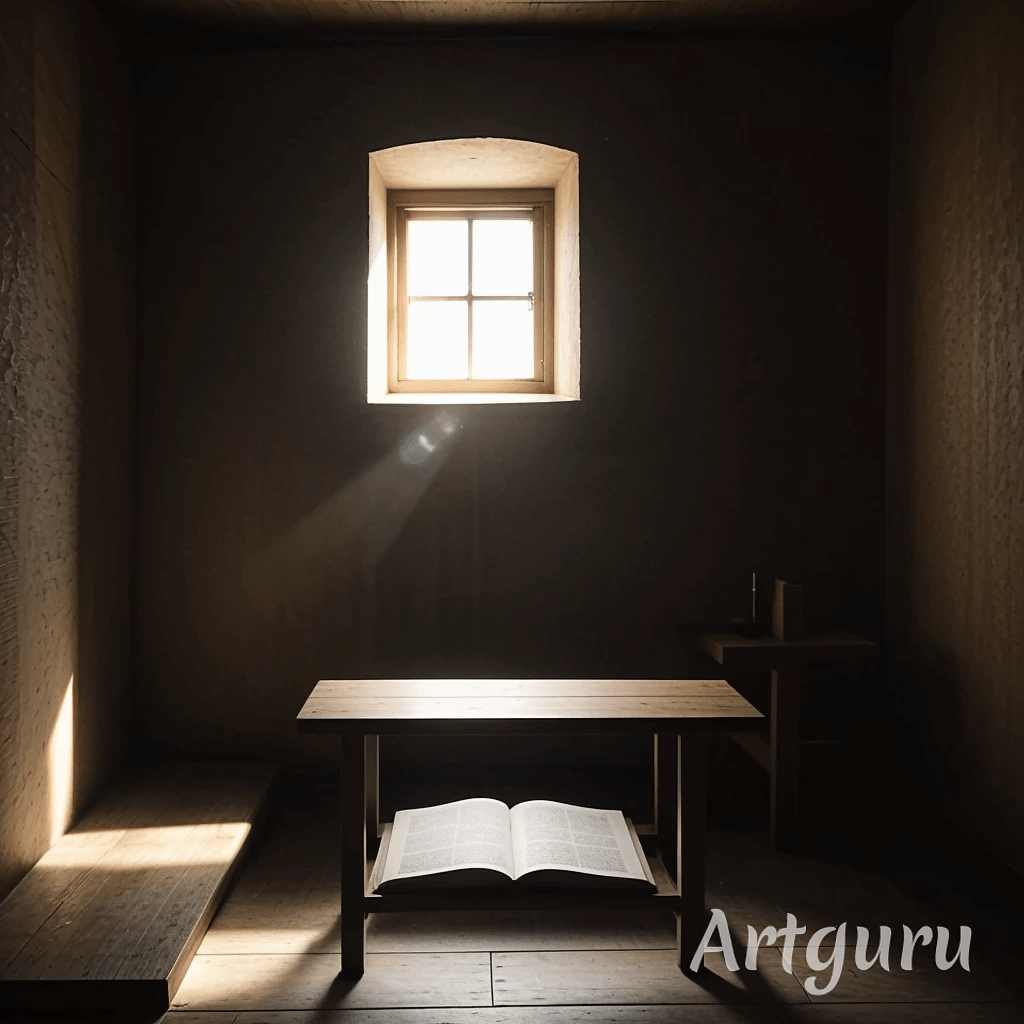

En un mundo que valora lo inmediato, lo visible y lo socialmente aclamado, parecería absurdo encontrar plenitud en el recogimiento, en la ausencia de estímulos, en la soledad elegida. Sin embargo, hay una antigua sabiduría espiritual que proclama lo contrario: “Ama tu celda, y ella te enseñará todas las cosas.” Esta frase, nacida del corazón del monaquismo cristiano, contiene una enseñanza profunda que sigue viva para quienes buscan sentido más allá del ruido y la dispersión.

La “celda” de la que hablan los monjes no es solo un espacio físico. Es también una actitud interior, un estado de vida que abraza el silencio, la introspección, la presencia consciente. Es el rincón donde el alma se encuentra consigo misma y con Dios. Aprender a amar la celda no es un acto de renuncia amarga, sino un gesto de sabiduría y de libertad.

La celda como escuela del alma

En la espiritualidad cartujana, inspirada por San Bruno, se repite con frecuencia: “Ama tu celda, y tu celda te amará.” Este amor no nace de inmediato. Primero hay resistencia, inquietud, necesidad de movimiento. Pero con el tiempo, la celda se vuelve maestra. En su silencio, comenzamos a vernos sin máscaras, sin distracciones. Nos confronta, pero también nos consuela. Nos despoja, pero a la vez nos enriquece.

El gran místico San Juan de la Cruz diría que “para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes.” La celda nos introduce precisamente en ese no saber, en ese no hacer, donde Dios puede obrar sin estorbos. En la noche de la celda, nacen luces nuevas.

Un retiro no planeado

A veces, la vida misma nos pone en una “celda” no elegida. Una enfermedad, un cambio de planes, una fatiga inesperada… y de pronto, nos encontramos solos, detenidos, en silencio. Es entonces cuando puede nacer el milagro de la aceptación: no solo estar en la celda, sino amarla. Ver en ese tiempo aparentemente estéril una oportunidad de oro para escucharnos, para reconciliarnos, para ser.

Esto me sucedió recientemente. Tenía un encuentro social planeado, una salida con un amigo, algo que esperaba. Pero una molestia en el ojo me hizo cancelar. Me quedé en casa, sin mayor alternativa. Al principio fue una frustración. Pero con el pasar de las horas, sentí algo distinto: una paz suave, una alegría sin causa, una gratitud que no sabía de dónde venía. Como si el alma me dijera: “Gracias por detenerte. Aquí estoy.”

Entonces recordé la frase: “He aprendido a amar mi celda.” No porque sea perfecta. No porque no anhele otros momentos. Sino porque, desde ella, todo puede renacer.

San Francisco de Sales y la aceptación amorosa

Uno de los santos que más entendió esta sabiduría fue San Francisco de Sales. En una de sus cartas dice: “No deseo cambio de lugar, ni de ocupación, ni de estado. Amo mi seda.” Con esa imagen, alude al gusano de seda que permanece en su envoltura, en su “estado”, esperando el momento de transformarse. Amar la seda es amar el presente, con sus límites, con sus aparentes pobrezas.

Este es un llamado poderoso para nuestra época. No se trata de resignarse pasivamente, sino de descubrir la presencia de Dios en lo ordinario, en lo escondido, en lo que no brilla.

La celda no es evasión

Alguien podría pensar que amar la celda es escaparse del mundo. Nada más lejos de la verdad. La celda bien vivida no aleja del mundo, sino que transforma la forma en que nos relacionamos con él. Desde la celda aprendemos a mirar con profundidad, a actuar con intención, a hablar con verdad. Nos vaciamos para poder dar con autenticidad.

Los Padres del Desierto, primeros maestros del silencio, insistían: “Permanece en tu celda, y ella te lo enseñará todo.” Allí no hay escuela más eficaz que el Espíritu, que enseña no con teorías, sino con vivencias.

Una cuaresma inesperada

Por lo tanto, yo la atraeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón.» — Oseas 2:14

Este versículo del profeta Oseas puede verse como una invitación a la conversión. En él, Dios lleva a su pueblo al desierto, un lugar de soledad, de silencio, donde la distracción y el ruido del mundo desaparecen. Es en ese espacio vacío donde Él se revela y ofrece un encuentro profundo. El desierto, en este contexto, es un lugar de purificación y transformación, un espacio de renovación espiritual.

Durante la cuaresma, la Iglesia invita a los fieles a entrar en un «desierto espiritual» a través del ayuno, la oración y la penitencia. Es un tiempo para alejarse de las distracciones del mundo, como el pueblo de Israel, para escucharlo a Él y renovar el corazón. Así, como Oseas expresa, Dios quiere hablar a nuestro corazón en ese desierto interior, donde la conversión se hace posible al limpiar las capas de egoísmo y pecado que nos alejan de Él.

En la cuaresma, seguimos este llamado a experimentar el desierto, no como un castigo, sino como una oportunidad para una renovación profunda de nuestra fe, un espacio donde el alma puede encontrarse con Dios y ser transformada por Su amor.

Durante la pandemia, viví una experiencia que selló para siempre este aprendizaje. Tuve que hacerme cargo de mis dos padres ancianos, y durante los primeros dos meses prácticamente no tuvimos ningún contacto social. Todo el ritmo cotidiano se convirtió en una rutina de silencio, cuidado, oración. Fue duro, sí, pero también profundamente fecundo. Puedo decir, sin exagerar, que fue la cuaresma más transformadora de mi vida.

Mi jornada era casi monástica: oración, silencio, servicio, lectura, presencia. No lo busqué. No lo planeé. Pero esa celda que la vida me ofreció me enseñó a valorar lo esencial. Y hoy, cuando la vida me detiene inesperadamente, reconozco el perfume de esa gracia: la celda me llama de nuevo, no para encerrarme, sino para liberarme.

![]()

Deja una respuesta