Aferrarse a la vida: entre el absurdo, la fragmentación y la esperanza

Jorge L. Ayona Inglis

“La vida, a pesar de todo, sigue siendo digna de ser vivida.”

— Viktor E. Frankl

Introducción

La afirmación radical de la vida parece estar en contradicción con muchos discursos dominantes en la actualidad. Las ideas existencialistas del siglo XX —representadas por Sartre, Camus, Nietzsche o Schopenhauer— confrontaron el sinsentido de la existencia, la muerte como horizonte inevitable, y la responsabilidad humana ante una realidad carente de propósito absoluto. Sin embargo, incluso dentro de esas posturas, el deseo de vivir persiste, muchas veces de forma paradójica.

Hoy, en un mundo posmoderno, fragmentado y culturalmente en crisis, esa tensión entre la afirmación de la vida y la presión del nihilismo es más aguda que nunca. Este ensayo busca recuperar el sentido profundo de vivir, no desde una negación del dolor, sino como una respuesta integral que incluye cuerpo, espíritu, comunidad y trascendencia. Particularmente, se plantea que aferrarse a la vida es un acto de resistencia ontológica, espiritual y cultural.

1. Del ser para la nada a la sed de trascendencia

Jean-Paul Sartre afirmaba que el ser humano es un être pour le néant, un ser para la nada. El hombre está condenado a ser libre, lanzado a la existencia sin un propósito previo, obligado a crear sentido en un universo indiferente. Camus, por su parte, hablaría del “absurdo” como la colisión entre la necesidad humana de sentido y el silencio del mundo. Y sin embargo, ninguno de estos pensadores proponía la inacción: Camus encontraba dignidad en la rebelión, y Sartre en el compromiso ético y social.

Lo paradójico es que, aunque negaban una trascendencia metafísica, terminaban afirmando ciertos valores últimos: el arte, la libertad, la voluntad, el amor. La vida, incluso bajo el absurdo, sigue siendo defendida.

Schopenhauer veía la vida como dolor, producto de una voluntad ciega, pero admitía que en la compasión o el arte había redención. Nietzsche, más afirmativo, proponía una voluntad de poder creadora, que genera valores nuevos. En todos estos casos, incluso en medio de la desesperanza filosófica, el impulso vital no se extingue.

2. La pirámide de Maslow y la dimensión espiritual

Desde la psicología humanista, Abraham Maslow planteó una jerarquía de necesidades que culmina en la autorrealización, y más tarde en la trascendencia. El ser humano no se satisface únicamente con sobrevivir o ser exitoso: desea dejar huella, conectar con algo más grande, encontrar un propósito que dé sentido a su dolor y a su existencia.

Incluso las personas que no profesan una fe religiosa viven con valores que ellos consideran trascendentes: justicia, verdad, belleza, libertad. Estos valores, aunque no estén fundados en una metafísica teísta, revelan que el corazón humano está orientado a algo más que lo inmediato o funcional.

3. Fragmentación cultural y erosión del sentido

Uno de los síntomas más dramáticos de nuestra época es la pérdida de totalidad. La posmodernidad ha reemplazado los grandes relatos —religiosos, filosóficos, éticos— por narrativas parciales, muchas veces contradictorias, fragmentadas, subjetivas. Ya no se enseña filosofía ni literatura en muchas escuelas; las humanidades han sido desplazadas por disciplinas técnicas y utilitarias.

Cada profesión defiende su campo sin dialogar con los otros saberes. El bien común se diluye en un juego de intereses individuales. Incluso la política, la academia y hasta ciertos espacios religiosos parecen haber caído en una lógica de fragmentación y utilidad.

Este escenario cultural genera una crisis de sentido profunda, especialmente en las etapas de la vida que requieren más contemplación, integración y pertenencia.

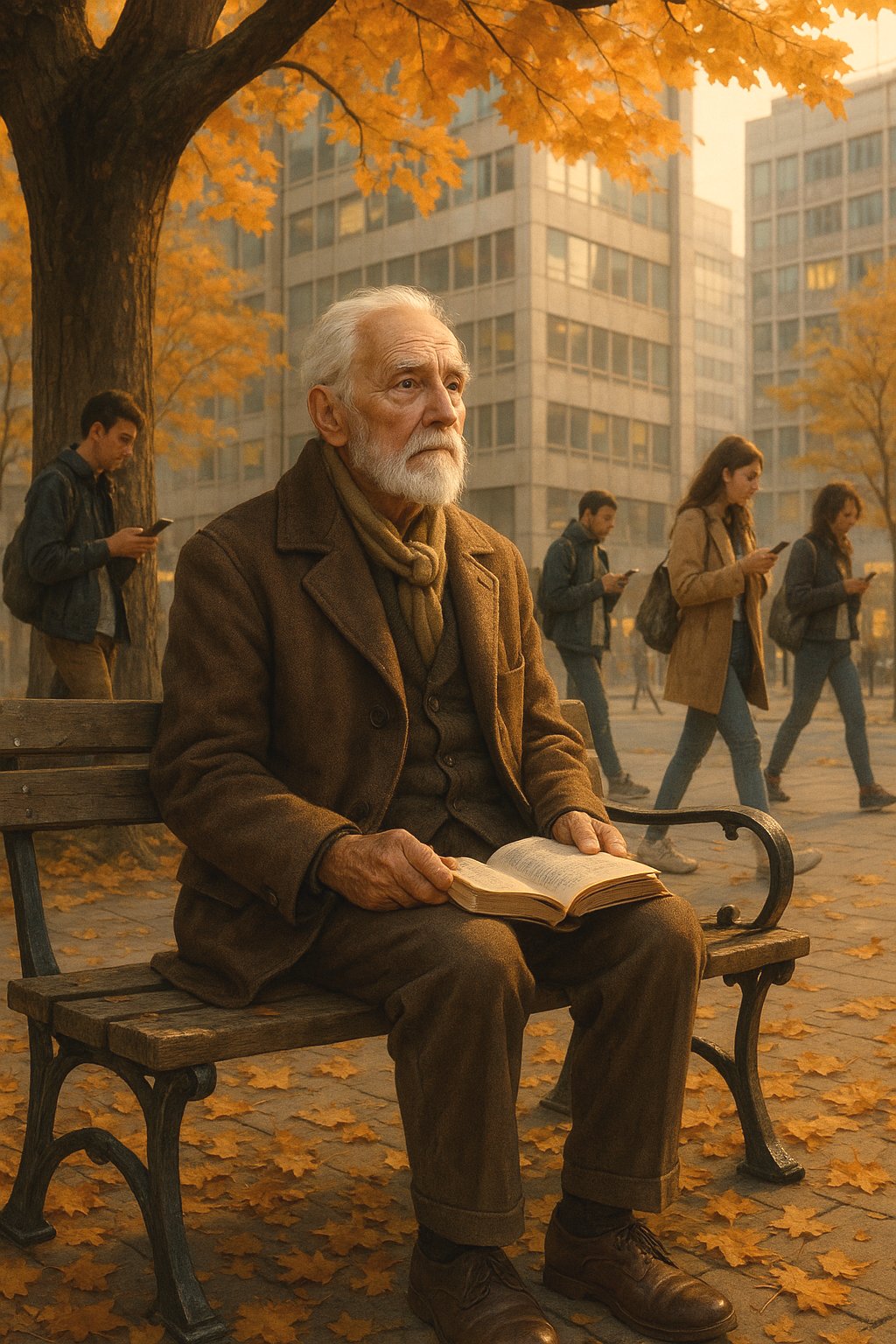

4. La cultura de la muerte y el abandono del anciano

Hoy se normalizan discursos de muerte: aborto como derecho, eutanasia como libertad, y un olvido sistemático del adulto mayor. El anciano es visto como carga, no como sabiduría. Se le aísla, se le silencia, se le despoja de espacios de participación social y académica.

La vejez ha sido medicalizada, marginalizada y despersonalizada. Muchos ancianos llegan a creer que su vida ya no tiene sentido. Pero esta es una falacia cultural.

Como hombre que ha llegado a los 60 años, puedo decir con certeza que después de esa edad comienza una etapa de descubrimientos profundos: maduración espiritual, integración del pasado, contemplación, posibilidad de amar sin posesión, y sobre todo, una conciencia más aguda del misterio de la existencia.

Hoy, a los ancianos se les silencia en los espacios públicos y, por mi experiencia, también en los académicos. La razón que quizás he podido advertir es que muchas personas temen que sus creencias sean confrontadas por la sabiduría que llega con los años. Debido a la experiencia, hemos atravesado situaciones que los más jóvenes —quizás con cierta arrogancia— suelen desechar, creyendo que están descubriendo algo nuevo, cuando en realidad están reinventando la rueda. Esos caminos que ellos consideran novedosos, esas ideas que creen vanguardistas, ya han sido recorridos por nosotros.

5. La propuesta de vivir hasta el final

Vivir no significa negar el sufrimiento. Significa atravesarlo con sentido. Aceptar el deterioro físico, las enfermedades, el rechazo o el dolor no como razones para la desesperanza, sino como oportunidades para abrir otras dimensiones: la interioridad, la espiritualidad, el servicio, el arte, la memoria, la oración.

“Cuando una puerta se cierra, otra se abre.”

— Proverbio popular

Cuando ya no podemos correr, podemos pensar. Cuando la vista falla, se agudiza el oído interior. Cuando el cuerpo se debilita, el alma —si se le permite— crece. No hay que acabar con la vida: hay que vivirla hasta el final, con dignidad, lucidez y amor.

Conclusión: vivir como acto de resistencia y de fe

Aferrarse a la vida hoy es un acto contracultural. Es resistirse al nihilismo, a la fragmentación, al descarte. Es afirmar que la existencia tiene un valor intrínseco, no utilitario, que el sufrimiento puede ser transformado, y que incluso en el ocaso de nuestros días hay belleza, profundidad y esperanza.

Como creyente, encuentro en Cristo el sentido último de todo lo que vivo. Pero incluso desde una mirada filosófica o antropológica, la vida humana —cada vida, incluso la más rota— merece ser vivida, pensada, compartida y celebrada.

Si estás sufriendo, no huyas de la vida. Vive. Sufre. Ama. Porque, a pesar de todo, vivir sigue teniendo sentido.

Deja una respuesta